本文转载自 TransAxis设计坐标

精彩大图先炸场!

▼

嗨喽大家好啊!本期为大家带来小编师弟张啸的本科毕业设计:花园街的“一二三”——记一次“中东铁路沿途历史街区”更新设计。师弟本科毕业于哈工大建筑系,对设计有着个人独特的价值观体系,并且对参数化方向也有着浓厚的兴趣。当面对历史街区保护改造课题时,相信大部分的学生更多会采取保守常规的立面改造+空间优化,但是师弟大手一挥,在激进策略中又同时带着对历史街区自我语境体系下的理解与重塑,究竟如何的设计最终让他获得学院优秀毕业设计并且喜提2018YTAA密斯奖—青年人建筑奖提名?接下来由他为大家娓娓道来~

首先非常感谢祥哥约稿,介绍我在哈工大建筑学院本科期间的毕业设计。也很荣幸,在我本科毕业后,这个作品也被我哈工大的恩师推荐参加了“2018YTAA密斯奖”,获得了“青年人建筑提名奖”。

(作者从YTAA的Facebook主页上的截图)

想写这篇文章很久了,但是总觉得不论是哈尔滨,还是中东铁路,哈工大土木楼,他们在我心中的分量都太重了,担心自己写不好,一拖拖了小两年。

在我看来,设计是其次的,这只是某个时刻我们对场地条件和开发强度等指标做出的体量、空间关系或者风貌上的回应;而能通过这次毕设,查阅资料,实地测绘,深入了解我们生活了五年的地方,了解一座城市,一片土地的历史,才是更重要的事情。这像是一个坐标,以后一直能告诉自己,这几年我在哪里,而那里又是什么样的。

那让我们倒回到2017年,一起再看一下那时我们对毕设“哈尔滨花园街历史文化街区保护利用设计”主题的回应。(本设计分为两个阶段,第一阶段是为期一周,以小组为单位的历史街区调研与城市更新设计;第二阶段是个人针对自选地块内的设计)

本组成员有:

来自哈尔滨工业大学的张啸、许立瑶

来自内蒙古工业大学的永昌、车艺娜

来自大连理工大学的刘倩云、王皓雪

指导老师:卜冲,唐家骏

前言

中东铁路——哈尔滨——花园街

中东铁路——哈尔滨

1785年瓦特改良了蒸汽机车,使之成为第一次工业革命的动力之源,火车与铁路则作为第一批迈入工业化国家的动脉,为国家带来新鲜的活力。铁路文明也成为了很多现代城市的起源,比如中东铁路与哈尔滨。1891年5月,沙俄开始修建横贯欧亚的“西伯利亚大铁路”,西起车里雅宾斯克,东抵太平洋岸边的海参崴(符拉迪沃斯托克)。

(西伯利亚大铁路原计划图——原图来自于《CCTV9_特别呈现-中东铁路1》纪录片)

而当这条铁路修到赤塔,向海参崴前进的时候,它必须绕过中国东北地区,同时修筑铁路的劳力与物资对于脱胎于农奴社会的沙俄也是负担的。因此沙俄与刚经历完甲午战争惨败的清政府于1896年签订《中俄密约》,在中国境内修建“中国东方铁路”,简称“中东铁路”。

(中东铁路示意图——原图来自于《CCTV9_特别呈现-中东铁路1》纪录片)

中东铁路西起满洲里,东坻绥芬河,筑路队在此段路线的中点,地处松花江沿岸的哈尔滨作为铁路局总部。1898年3月,沙俄舰队强闯大连湾、旅顺口,迫使清政府续签哈尔滨至旅顺口的南部支线铁路修筑合同。

至此,中东铁路基本定形,以“丁”字形刻入东北大地,铁路以哈尔滨为管理中心,向东西南三向展开,大量物资也因此汇聚至哈尔滨,一座以铁路文明为基因的现代城市在中国东北诞生。不仅如此,作为铁路沿途附属地的很多地方,也孕育出了新的城市文明,留下了诸多历史建筑遗迹。

哈尔滨——花园街

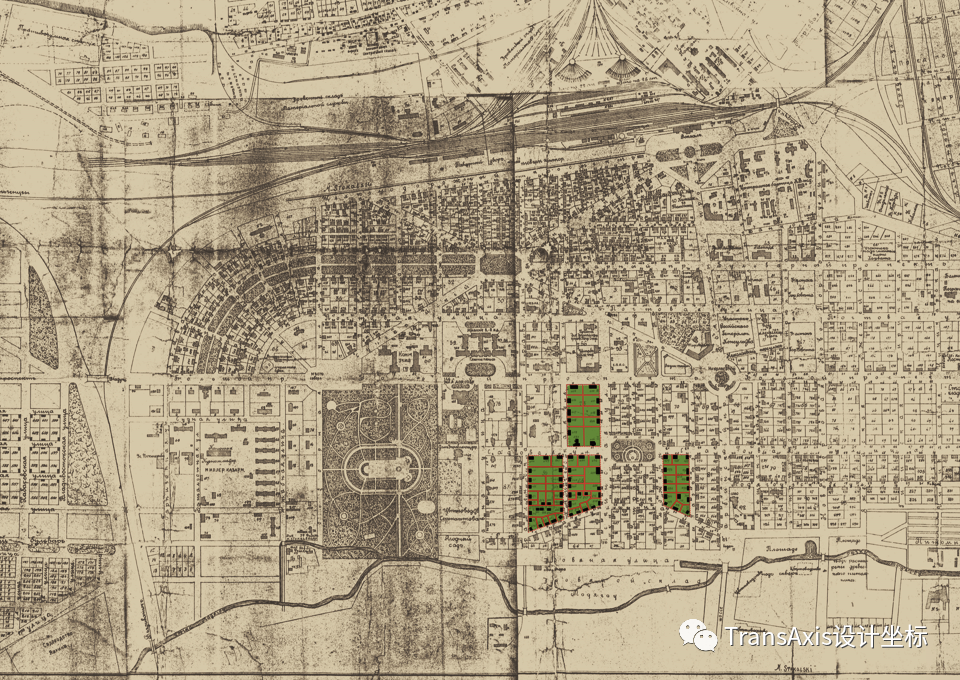

从历史地图上我们可以看出,哈尔滨市遵循西方近代花园城市规划的思想,以教堂为核心向四周扩散的道路,几何状的围合式街区都赋予这座城市特殊的肌理。而“花园街“街区正是市中心俄侨的住宅区,其中每一个住宅也都有完备的独立采暖、保温、隔湿系统,是当时居民在严寒条件下生活方式的体现,是城市记忆的一部分。

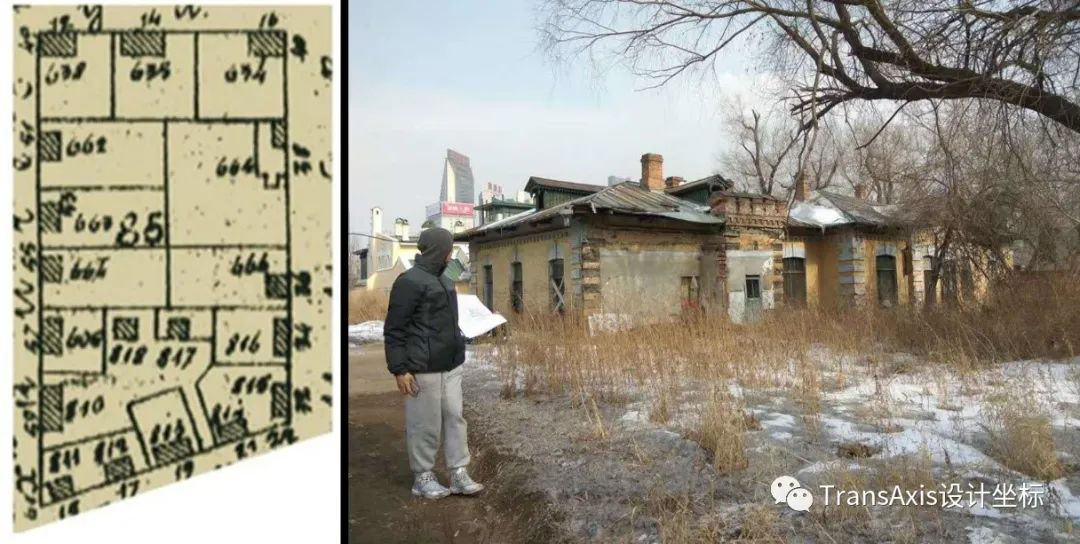

(花园街地块历史地图——原图摄于南岗区博物馆)

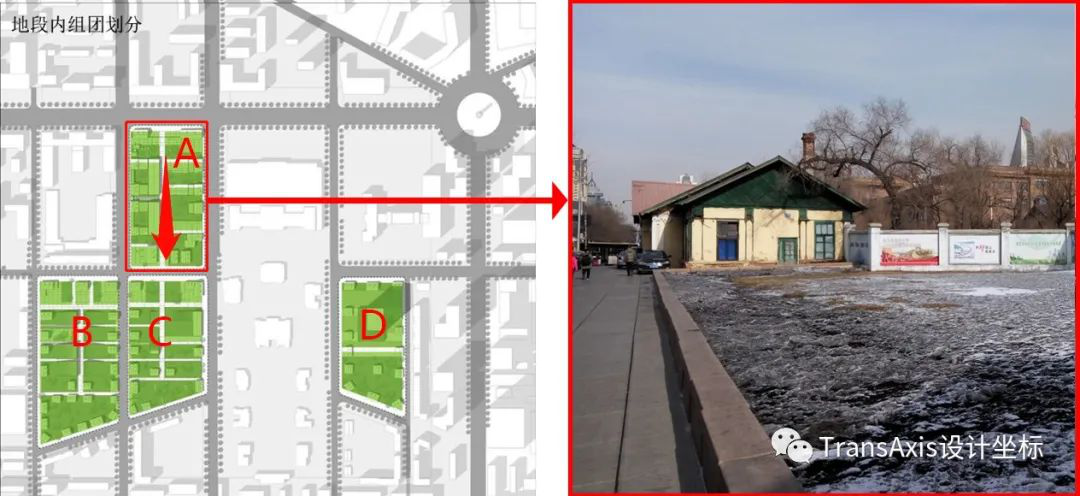

在城市变革中,花园街周边很多类似的地块都被现代化建筑取代,毕设选取的四个地块(A、B、C、D)是目前建筑风貌、古树名木都保留相对完整的地块。

(花园街地块及周边历史原貌(左)与现状(右))

01

城市设计——勇敢的高层

“什么都舍不得,往往什么都做不好”

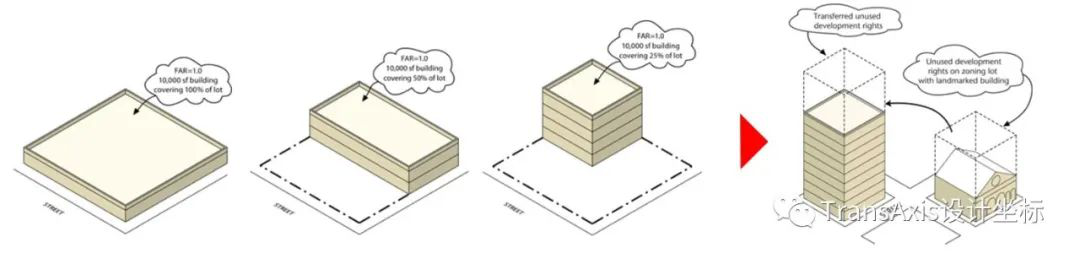

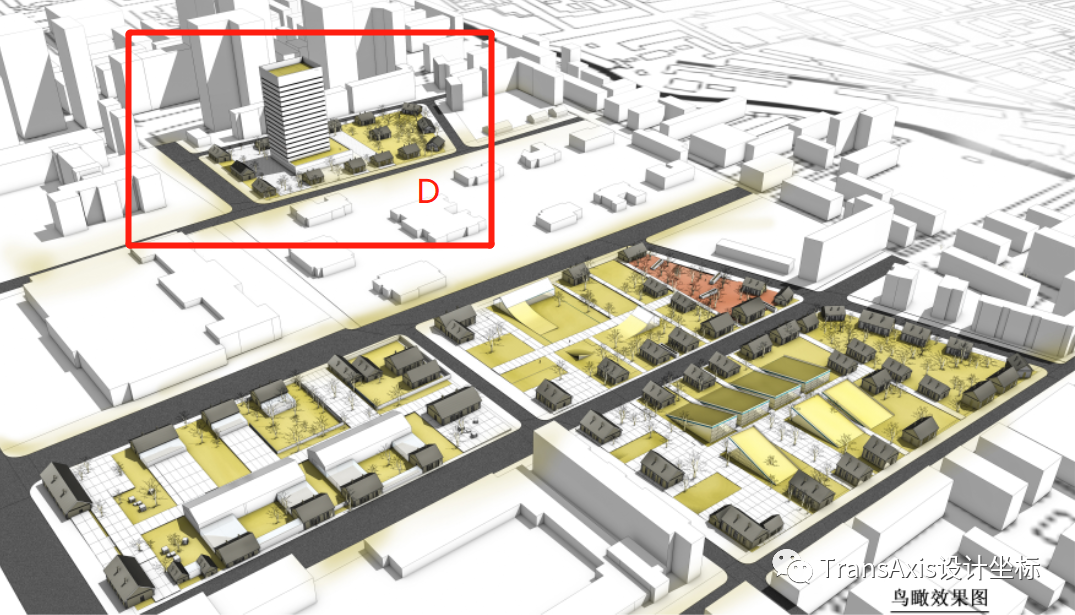

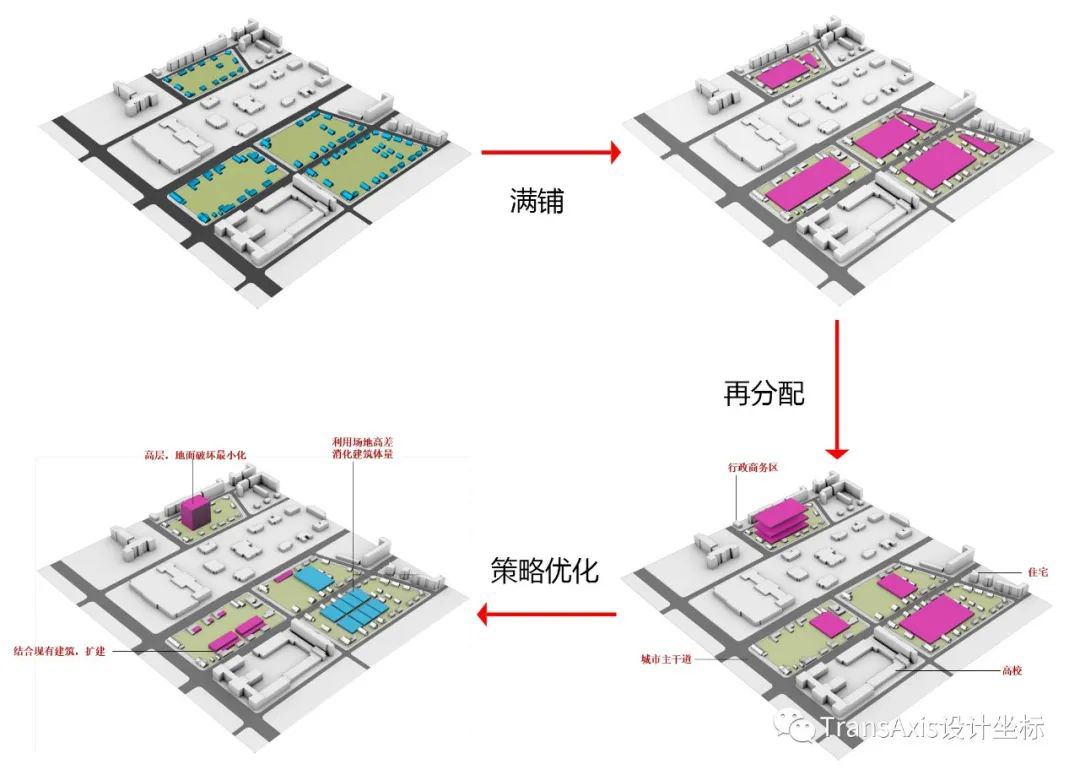

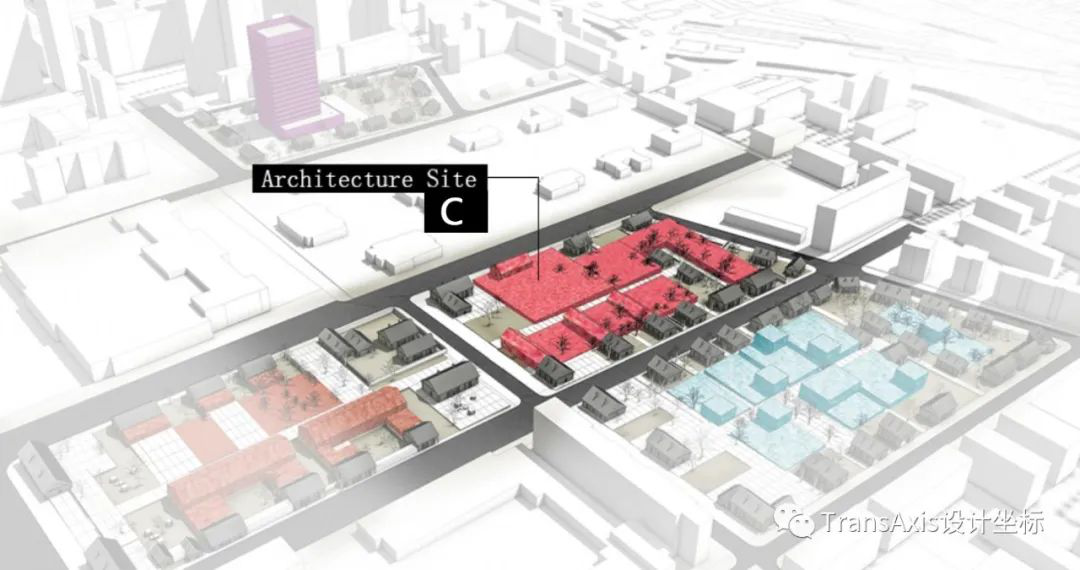

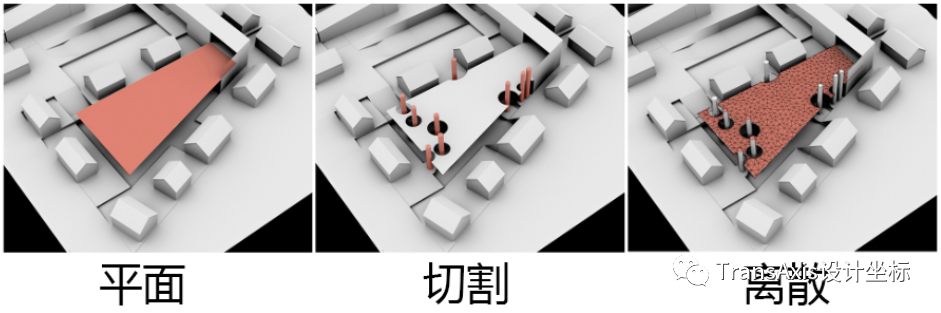

设计的第一阶段是小组作业。为期一周,本组六人将对四个地块进行调研,并确定四个地块的容积率分配、每个地块所对应的空间策略等,最终完成一个城市设计。而这个城市设计也所有组员在未来三个月内遵守的规则,选取其中一个地块进行深化设计。这个阶段我称之为“体量研究”(Volume Study)。首先看一下最终城市设计的成果,红框内的D地块是我想介绍的重点:

(体量研究与容积率转移示意图——原图来自于《城市设计概论》课件)

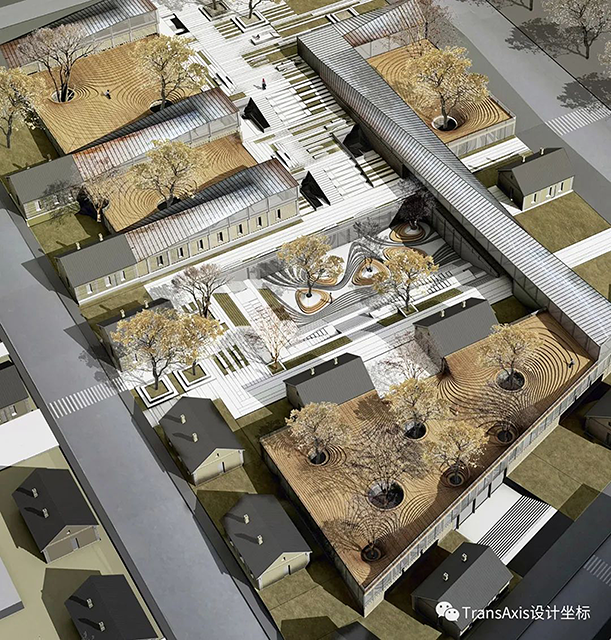

(花园街历史街区更新设计——城市设计阶段小组成果)

我们看到在D地块内出现了高层,在城市设计答辩阶段,这一点遇到了很多老师的挑战:“历史街区内能不能起高层”

这个想法一开始由永昌在组内提出的时候,我也很惊呆

我跟他说——“你喝多了”

他和我说——“你再想想”

确实,我们一开始都被“历史街区”“文脉保护”等很严肃,很传统的命题吓住了;带着对历史街区极大的敬意,极其小心翼翼地来进行城市设计。这样的压力让我们觉得畏首畏尾,一开始,在容积率的压力下我们把体量平铺在各个场地里,研究怎么把小洋房连起来(或者包起来)。但这样就是“尊重场地,尊重历史街区”吗?

以前这一个个小洋房,一个个独立的家庭,每家一个后院,分掉一个街区;今天我们在地面上新建一堆体量,把他们连起来,到底对不对?这到底是不是“花园街区”的场所精神?他们不应该是独立的吗?保护单体建筑就是保护历史街区吗?

(C地块历史布局图(左),花园街历史建筑现状(右))

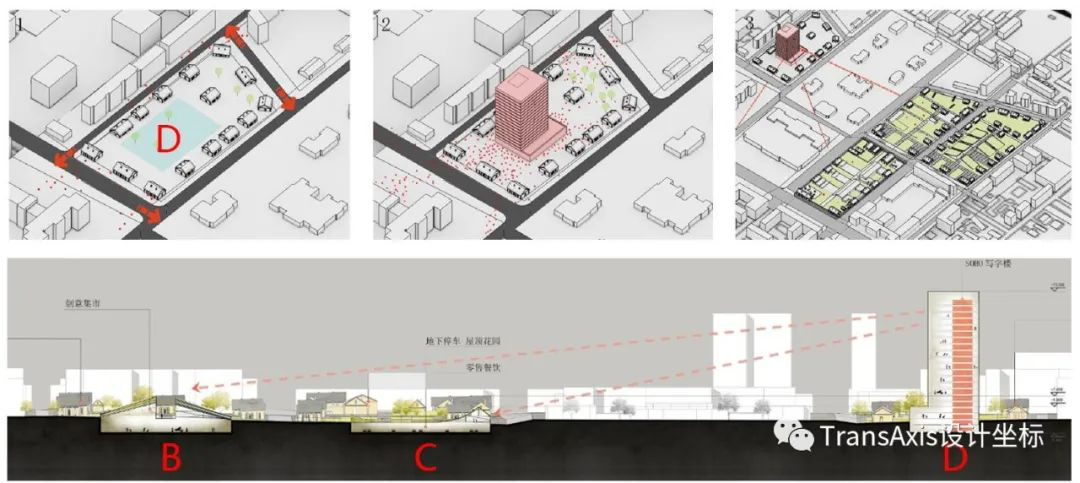

于是我们开始按照每个地块的条件,分配相应的容积率。D地块是很特殊的, 它与另三个地块并不在一起,独立在市中心“转盘道”附近,而周边地块都是高层商业综合体、办公建筑,唯独D地块“秃了”。

(D地块区位图(左),D地块与身后的高层建筑群(右))

因此我们组决定首先在四个地块均摊容积率,优先处理面向城市主干道“西大直街”的A地块。为了尽量复原“花园街”历史街区的风貌,同时为后面的B、C地块打开界面,我们选择低强度开发,以对场地上现存的一座厂房进行改造为主。

(A地块区位图(左),A地块面向城市主干道的敞开面)

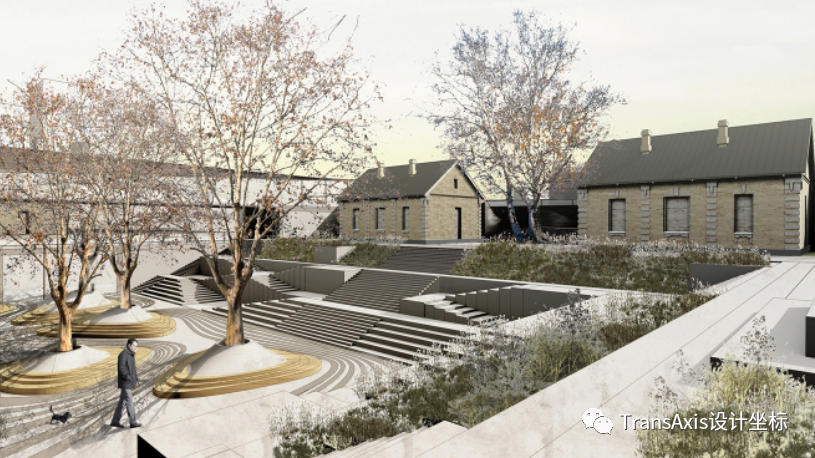

而对B、C地块,我们决定利用场地南北向约10m的高差,以台地的方式隐藏建筑体量。最终将所以消化不掉的容积率都丢给D地块,在地块中间起高层,与周围地块的开发强度达到一致。

(B\C地块区位图(左),B\C地块北高南低走向趋势(右))

下图即为我们组对各地块的体量设计,可以看到D地块也正是由于起了一座高层,至少在视线上有机会可以看到另外三个地块,同时也能补齐市中心的天际线。虽然在答辩阶段这个高层还是受到了很多挑战,都是我们自己是对它满意的。在均铺容积率时,几个地块面临同质化开发的情况下,一个高层为另三个地块提供了自由。

(城市设计阶段,本组同学的体量策略)

(D地块由于高层设计,实现与其他地块视线上的呼应)

02

体量策略——台地的机遇

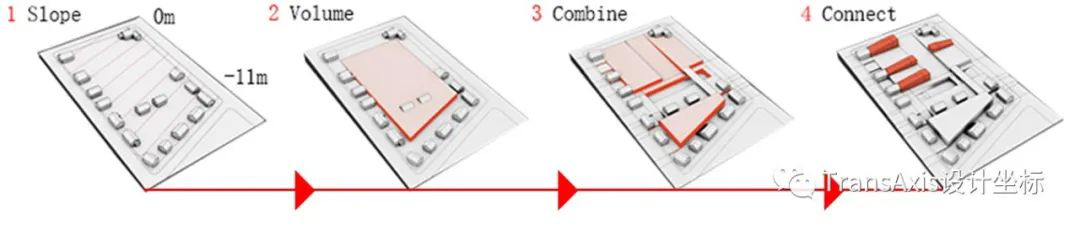

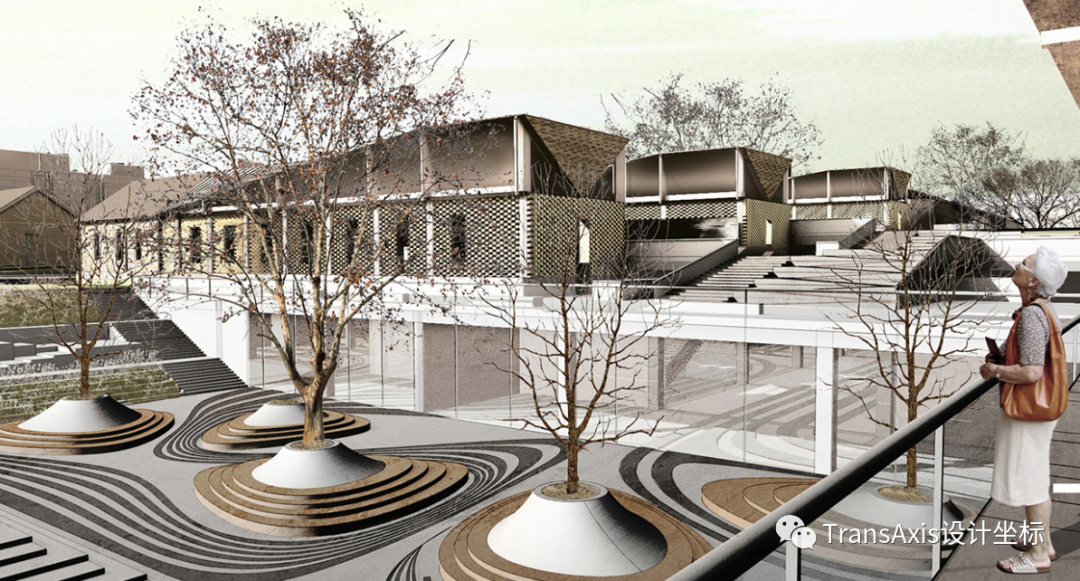

设计的第二阶段是自选地块,我选择的是C地块。此地块最有趣的是南北向有11米左右的高差,可以隐藏新建的建筑,同时也不至于都埋入地下。一阶一阶的地势也很有利于区分每一块土地“归属”于某一栋小洋房,很便于还原当时的场所感。大致的策略便是如此:

1.利用台地高差进行新建,隐藏新建体量;

2.扩建小洋房,与新建体量连接。

(作者进行建筑设计的地块——C地块)

(作者根据C地块高差进行的体量设计)

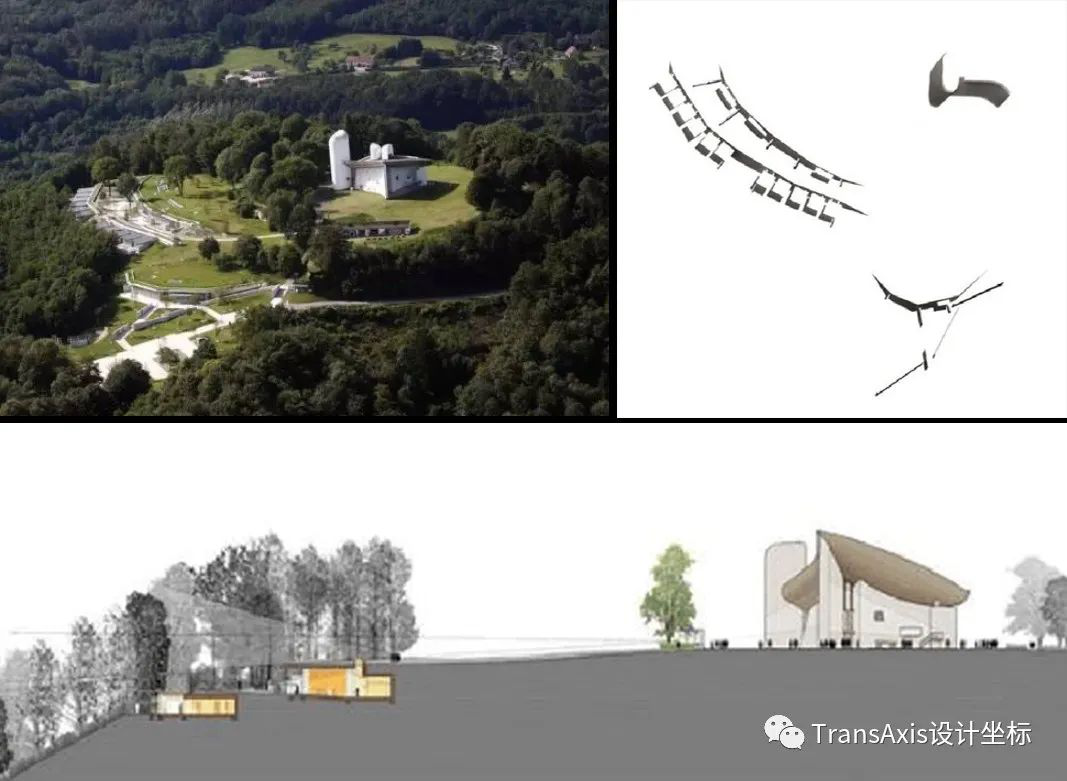

利用场地高差消解建筑体量的做法,在历史保护建筑更新\扩建中是非常常见的手段,当时在做这个设计的时候,我毕设的指导教师 卜冲老师,刚刚结束法国的访学,回来后向我们介绍了朗香教堂附近的扩建,在此我贴出几张图,这个案例对我的设计有很大的启发,此扩建项目是伦佐皮亚诺完成,在柯布的代表作旁边完成一个修道院扩建是很有挑战性的,能通过场地高差消解体量,是非常机智的做法。

(朗香教堂修道院扩建设计示意:将新建体量借助场地高差隐藏起来)

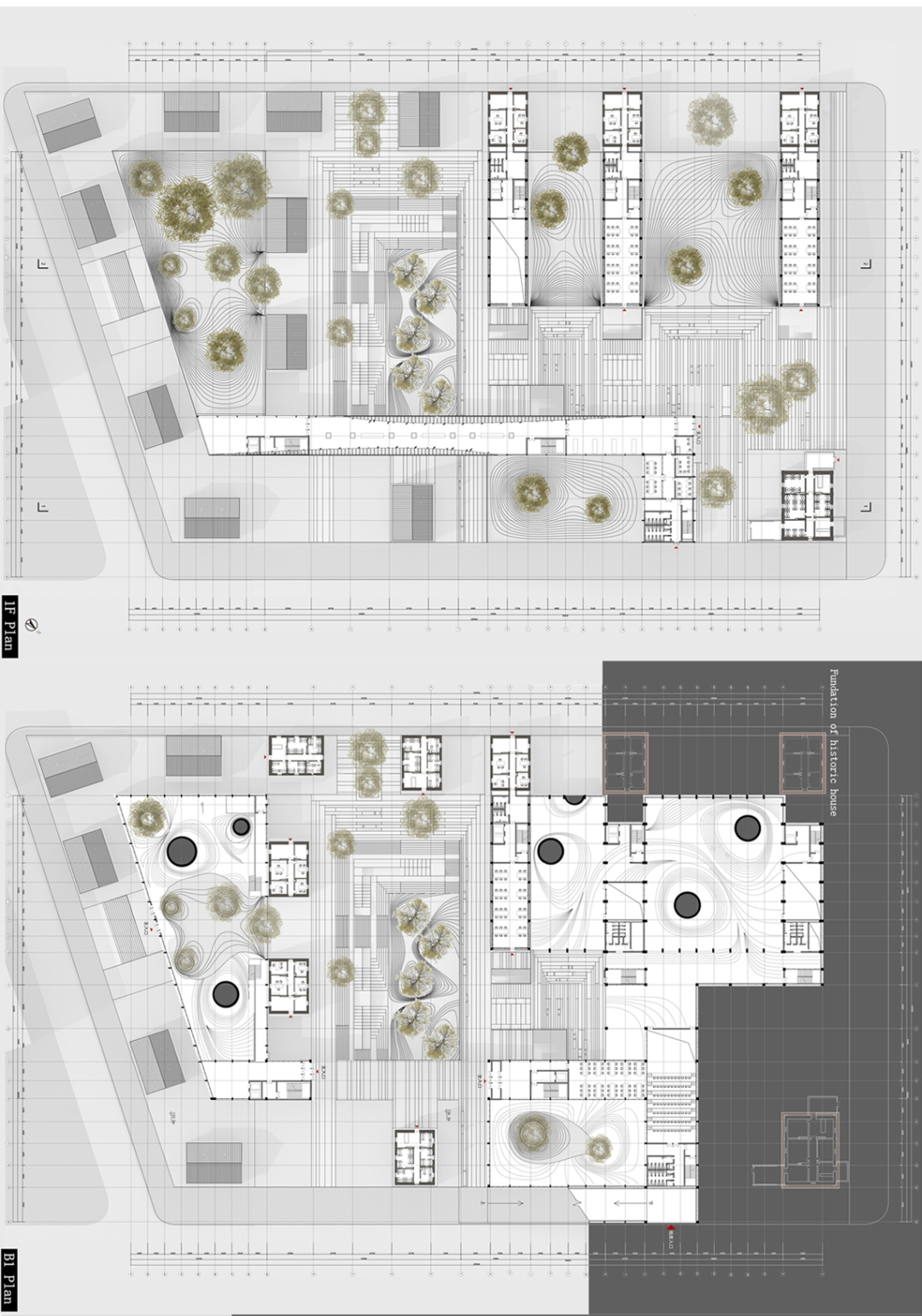

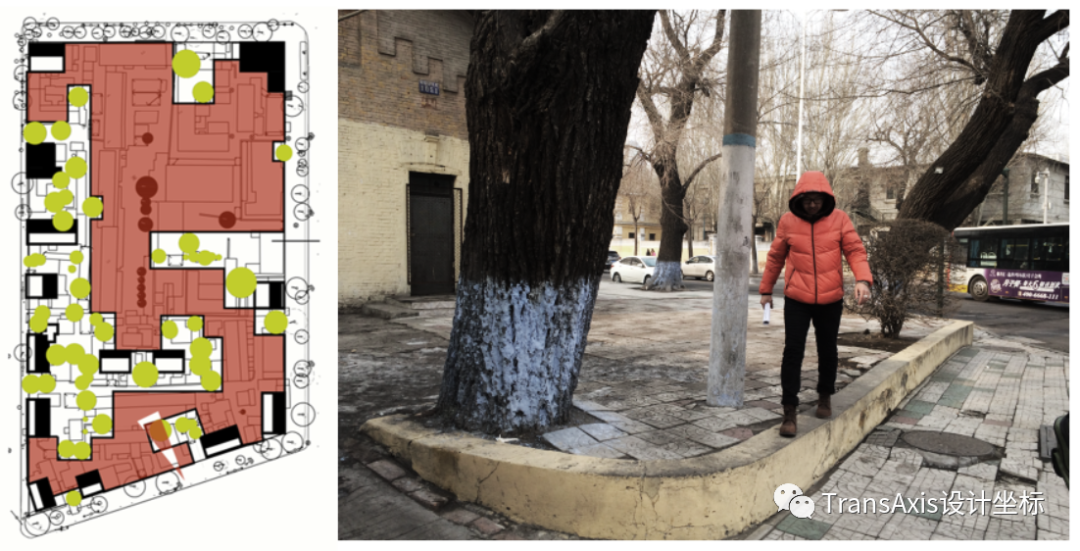

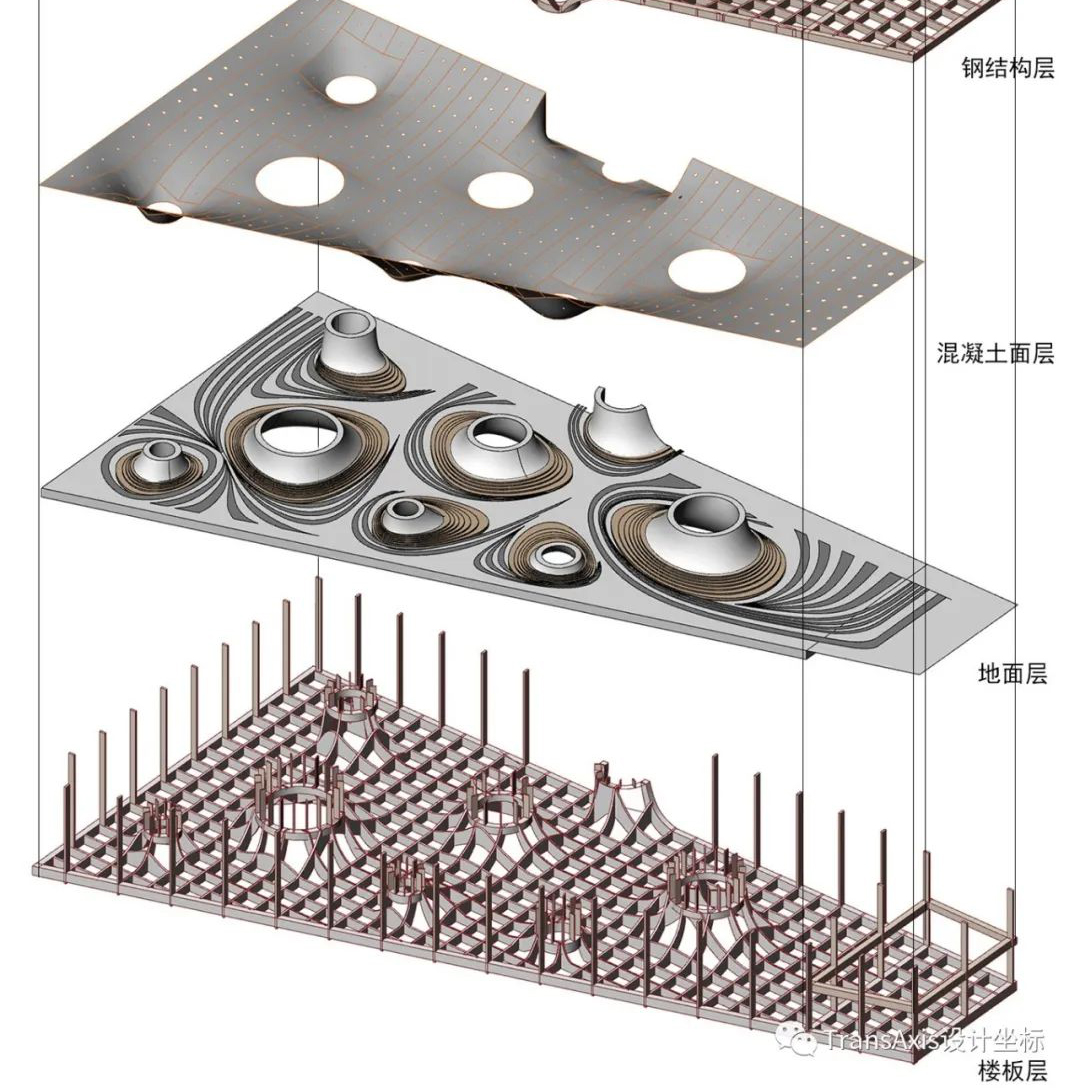

下面我们快速过一下C地块设计的各标高平面,有兴趣的同学可以细看一下,室内的黑色圈圈是场地内古树名木地树根,碰不得,故保留(此部分设计会在下一节具体说明)。长图预警:

(作者进行的C地块建筑设计各标高平面图)

03

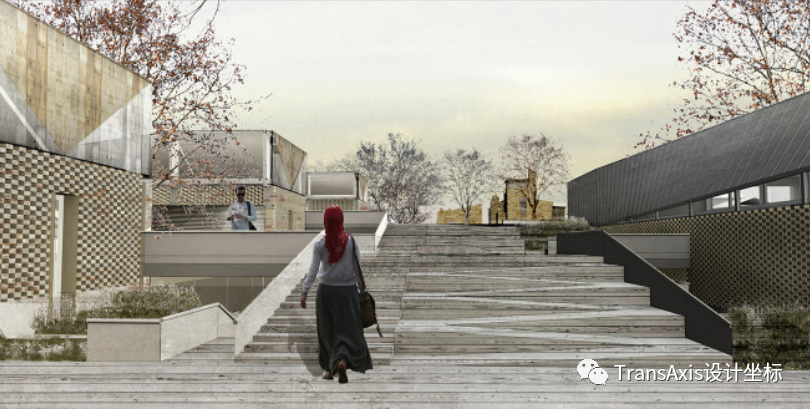

新旧衔接——数字技术的介入

在我设计的地块中,最能体现“历史街区“的古物有两件,一件是俄侨留下的砖砌独立式单层住宅——小洋房,另一件是他们当时栽的树,现在都已成了古树名木,也是地块内空间构成的主要部分。首先我们说小洋房:

哈尔滨冬季非常寒冷,小洋房为应对这一挑战,采用了很多建造方面的技术手段,并留下了独特的风貌。历史建筑很重要的一个意义就在于它真实地反映了当时人们生活的方式,它因为“真“而”美“。

小洋房:

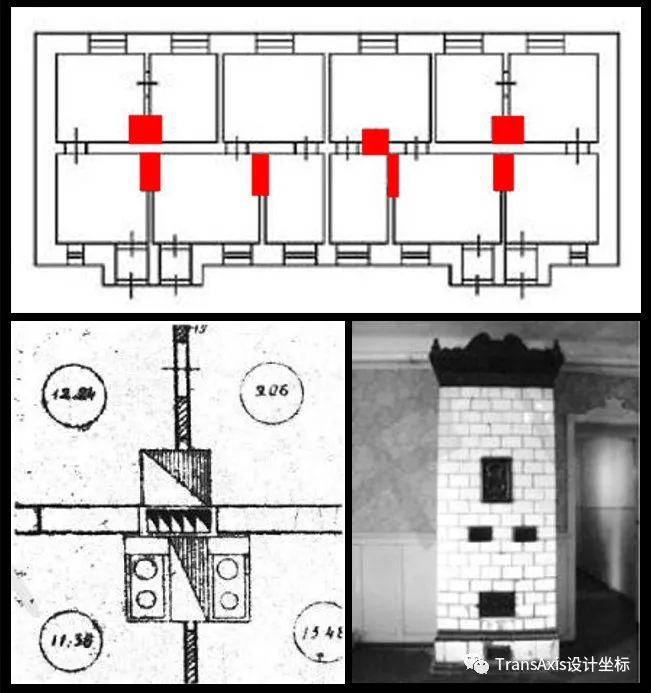

下图是调研期间队友刘倩云和王皓雪绘制的一个俄侨住宅的分析图,可以看出其保温主要体现在三个部分:1.闷顶、2.门斗、3.地面隔潮层;而采暖方面,住宅通过壁炉与厨房锅炉,结合建筑内部空心的墙体形成了一套“火墙”系统,保证了高效的独立供暖。

(花园街小洋房的闷顶(左),闷顶构造文献(右上),闷顶上铺设的木屑,牛皮纸(右下))

(花园街小洋房火墙布置平面(上),火墙构造文献(左下),火墙实景(右下))

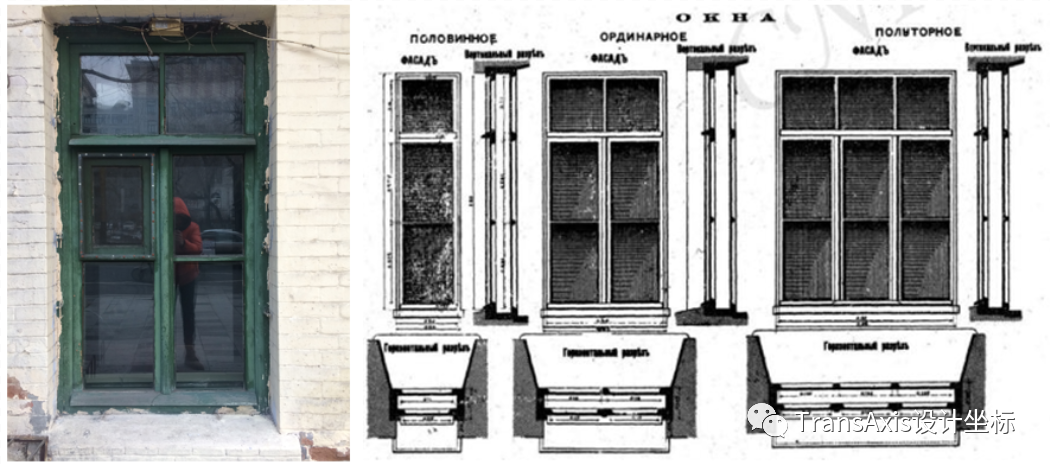

(花园街小洋房的防寒窗斗(左),及其构造文献(右))

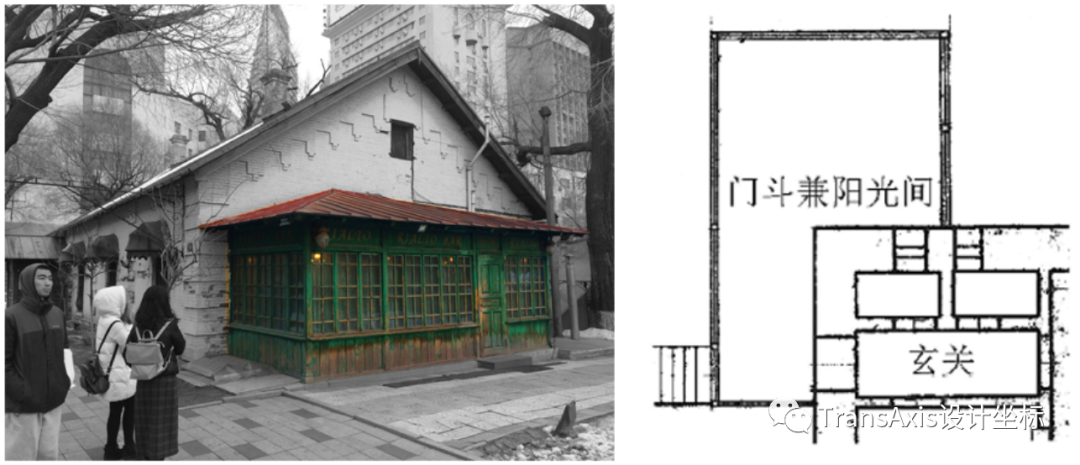

(花园街小洋房木构阳光房(左),阳光房平面(右))

面对这样一套自成体系的历史建筑,我觉得专门对其进行修缮都是一个很大的课题,保持其单体的独立性非常重要。希望在未来的实际修复过程中,这些功能形的建筑构件都能真实发挥作用,而不是最终成为象征或者装饰。

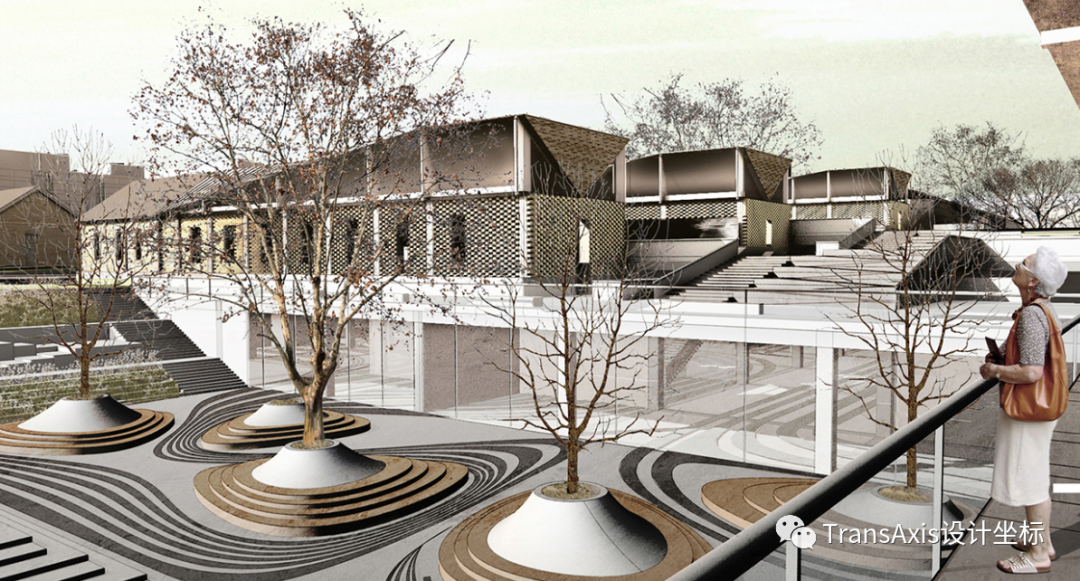

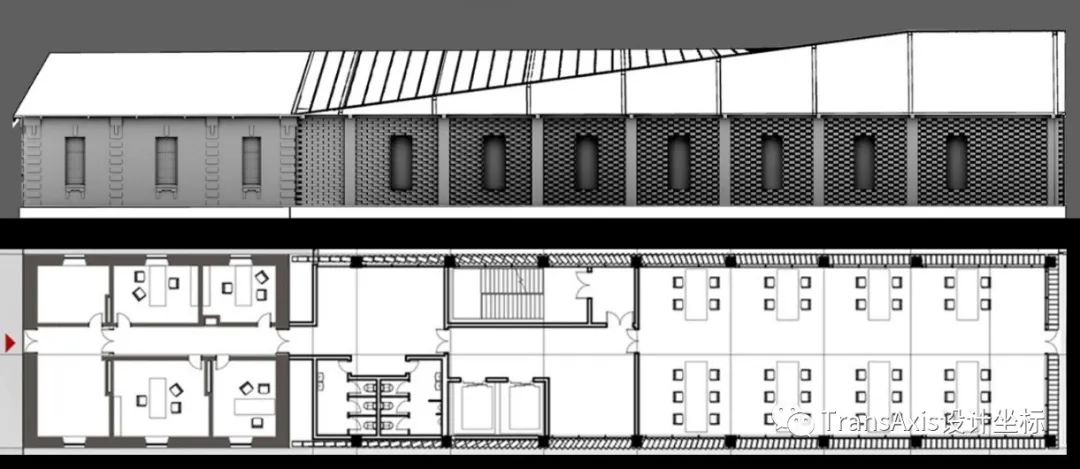

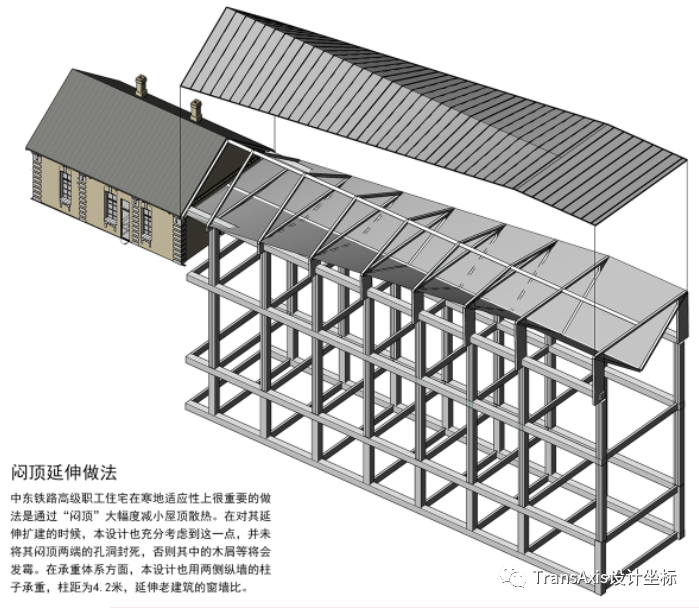

我毕业设计中的扩建部分与历史建筑连接处采取的策略有两个:

一个是延续小洋房的闷顶,但是用直纹曲面的方式稍加改变;

另一个是用一张黑白渐变图改变扩建建筑砖块表皮的排布方式,形成由“旧”到“新”的渐变效果,其内侧是玻璃幕墙,砖块只是一层表皮,具体如下图所示:

(作者借助GH,完成新建建筑砖表皮选择(上),扩建部分与历史建筑平面关系(下))

(扩建部分与历史建筑屋顶交接,结构独立)

(台地体量操作策略下的扩建部分风貌)

古树名木:

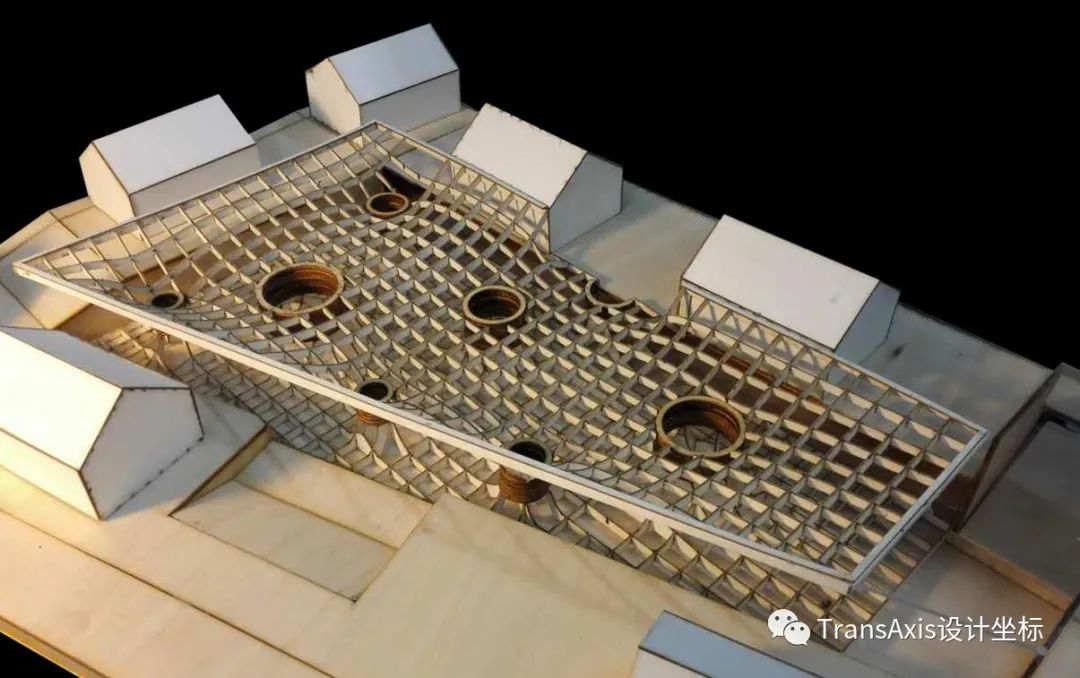

在花园街区内,存在有大量古树,他们在夏季形成的树荫为整个地块形成了遮蔽,老师给我们的图纸也标定了这些树木的位置。如何用一种空间结构既能完美避开树干,又能形成树下围聚的场所,成了设计的另一个难点。此时我正巧看到了威尼斯双年展,Block Research Group 的参展作品:穿山甲壳。那时候我还并不了解它建造工艺的高超,我的关注点并不在它如何用机械臂精确加工每一块砖,砖缝之间不用粘合剂,全靠相互挤压。当时我关注的重点在于它如何避开了展馆内的两个柱子,形成了连续的空间。在我看来,展馆内的“柱子”就是我场地里的“树干”。

(C地块内古树名木位置(左),古树树干尺度比例(右))

(2016威尼斯双年展,BRG团队展示的“穿山甲壳“)

当时我本人对grasshopper的学习还很少,因此请教了当时正在读大三的学弟——沈林海。他当时教会我如何把一个 Trimed Surface 弄成一个三角形网格体系(然后设定锚固点,用kangaroo “弹”出一个壳体。这个过程其实就是“找形”(form finding)的过程。非常感谢他对我的帮助。

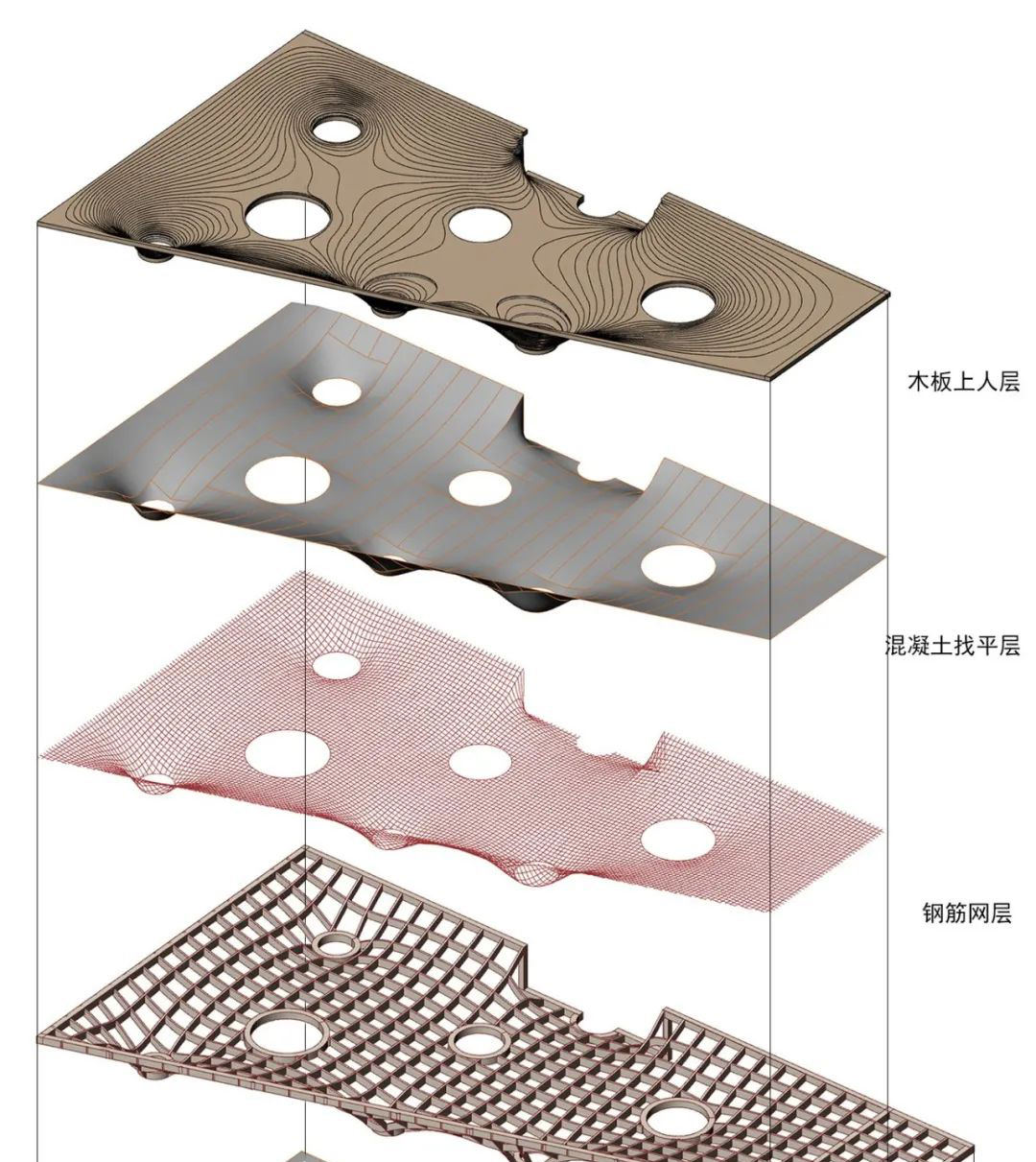

(作者根据古树名木位置,进行的壳体结构找形过程)

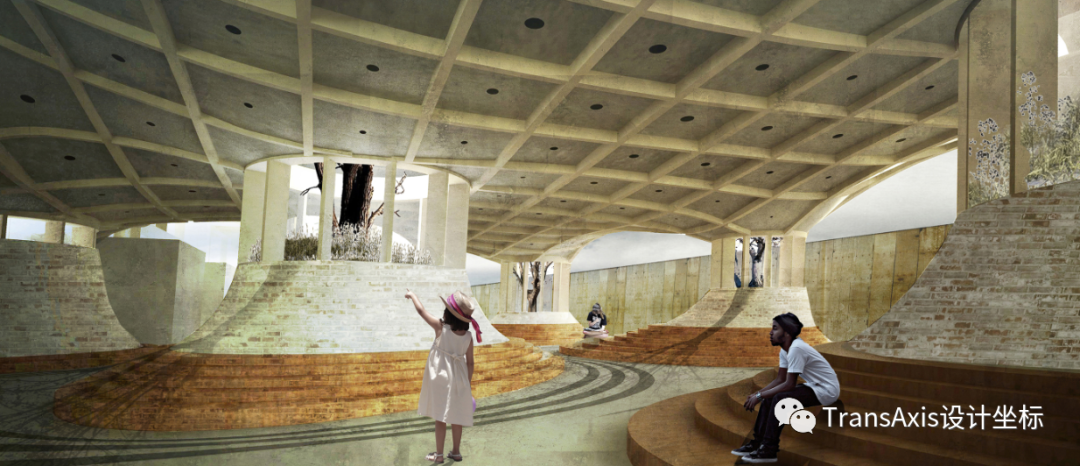

(壳体扩建部分屋架及室内铺装等设计)

(壳体部分示意模型)

(壳体部分与古树结合的室内效果)

当最后上一对剖面,但愿能讲清楚我对场地高差、古树等处理的方法;再加一个我对C地块更新体系的示意图,但愿能讲清楚新老建筑连接的问题~流量警告*2:

(C地块设计剖面)

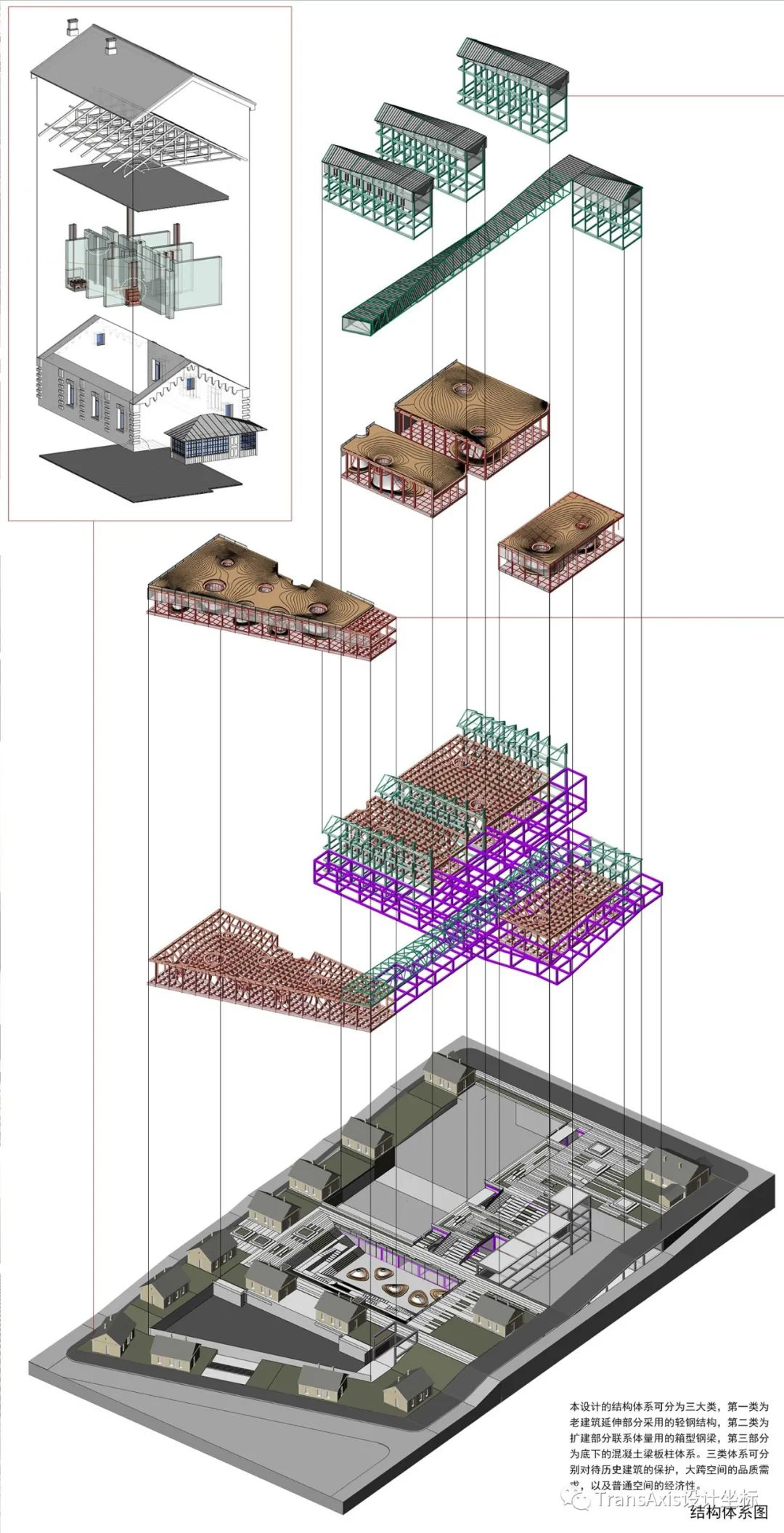

(C地块更新设计结构示意图)

04

后记

哈尔滨和土木楼是我生活了5年的地方,那边有待我很好的恩师,同学们,篮球队的学长,学弟们。他们多数来自东北,非常直爽,善良,热情。我非常感恩能在一个我当时很“陌生”的地方遇到他们。

哈尔滨是一座很有魅力的城市,由于中东铁路,异域文化与本地文化的融合、冲突形成了非常有特色的风貌,不论是老城区规划的路网街区,还是老道外建筑立面上的装饰。哈尔滨很多老的地名也很有趣,田家烧锅,傅家甸,秦家岗。当然还有它的美食,最喜欢的有西十四道街,露西亚西餐厅的罐羊,罐虾,黑麦面包什么的;也有合利春饼的京酱肉丝,锅包肉,地三鲜,香椿鸡蛋,柿子牛肉汤。这一切碎片拼成了我脑子里的哈尔滨。

毕业后我回去过挺多次的,还是要看一看老道外,花园街。我希望他们能被好好地保护利用起来,这是城市的记忆,是它由来的印记;建筑的魅力大概就在于此,它是群体生活模式的物化,因为真实而美丽。

这个设计做得还是比较粗糙,但如果把它只是当作一次大调研,用设计来探讨对这片土地更新利用的可能性,我觉得都是有意义的。面对历史街区,首先要充分调研,抱有很大的敬意,但也不能畏手畏脚。因为我们的前人面对同一片场地也不曾畏手畏脚。

相信,哈尔滨很多珍贵的历史街区、建筑会重现它的美丽。

张啸

上海松江人

本科毕业于哈尔滨工业大学建筑学院

硕士研究生毕业于同济大学建筑与城市规划学院

师从袁烽教授,探索壳体结构性能化设计与机械臂建造相关课题。

博士研究生就读于清华大学美术学院

师从邱松教授,探索设计形态学相关课题。

喜欢运动,也喜欢设计,个人尤其喜欢数字形态方向,

目前能力很有限,欠学的还有很多。

现实习于中国李宁。

感谢 TransAxis设计坐标 授权分享

微信ID:transaxis

欢迎关注他们的微信公众号

-End-

编辑 | 与鹿

校对 | XU

版权声明

内容由 TransAxis设计坐标 授权建筑小学堂编辑发布

如有转载请联系原作者

投稿邮箱

53963608@qq.com